Avec la crise du Covid-19, de nombreux foyers ont été précipités dans une situation d’insécurité alimentaire grave. Grâce à la réactivité des associations et à une multitude d’initiatives locales, citoyennes et bénévoles, l’aide alimentaire a pu être multipliée au moins par 3.

Face à l’urgence, le gouvernement a décidé de verser une aide ponctuelle à environ 4 millions de ménages. Il a annoncé une enveloppe de 39 millions d’euros, dont 25 millions à destination des associations d’aide alimentaire et 14 à destination des territoires. On ignore sur quelles bases les modalités de ces aides d’urgence ont été définies.

En France, le système d’aide alimentaire est principalement basé sur des dons de produits et il est entièrement délégué au monde associatif. Il recèle de très nombreuses failles structurelles : économiques, nutritionnelles, sociales, éthiques, organisationnelles…

Casse-tête logistique

Encadrée par des politiques publiques, l’aide alimentaire est un enchevêtrement de diverses sources de financement (public, privé, bénévolat) croisant différentes formes de distribution par le biais d’une myriade d’associations de tailles et missions différentes. Ces politiques génèrent un énorme dispositif bureaucratique et un véritable casse-tête logistique.

L’essentiel des ressources à distribuer arrive aux associations sous forme de denrées. C’est le cas pour les produits issus du Fond européen d’aide aux plus démunis (FEAD) et pour les produits dits de « la ramasse ». Ceux-ci proviennent des invendus de la grande distribution et des dons industriels ou agricoles, encouragés par les dispositifs fiscaux des récentes lois Garot et Egalim.

Cette logique de flux poussés des « donateurs » vers les utilisateurs exige des moyens logistiques (matériels et humains) conséquents pour stocker massivement les produits du FEAD, organiser les tournées de ramasse, trier les produits et les distribuer dans des délais très courts.

Une dépendance paradoxale au gaspillage

L’idée du législateur est qu’un usage « noble » des excédents alimentaires de nos sociétés opulentes consiste à les « recycler » dans l’aide alimentaire, dans une démarche anti-gaspillage.

Cette approche génère des gisements de denrées auxquels les associations, sur le terrain concret de la distribution de l’aide, se réjouissent d’accéder. Paradoxalement, gaspillage et aide alimentaire fonctionnent en vases communicants : la baisse souhaitée du premier met la seconde en difficulté. Ainsi, face à des approvisionnements fluctuants, les associations dépensent beaucoup d’énergie à essayer de conserver un niveau stable de satisfaction des besoins alimentaires.

L’administration des dispositifs d’aide étatique ou européenne induit une bureaucratie croissante. Pour recevoir les denrées issues du FEAD (dont les achats sont contrôlés par l’organisme public France Agrimer) et pour pouvoir défiscaliser les dons issus de la ramasse, plus de 2 000 associations sont concernées ou impactées par une procédure d’habilitation.

Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) publient la liste des associations agréées.

De nombreuses tâches de contrôle requises pour garantir le bon usage des deniers publics sont déléguées aux associations (par exemple les documents administratifs attestant de dons ouvrant droit aux avantages fiscaux pour les entreprises). Elles mobilisent ainsi leurs ressources pour des activités administratives et logistiques, ce qui les empêche de se consacrer pleinement à la promotion de l’insertion sociale et à la prévention de l’insécurité alimentaire.

Une couverture insuffisante

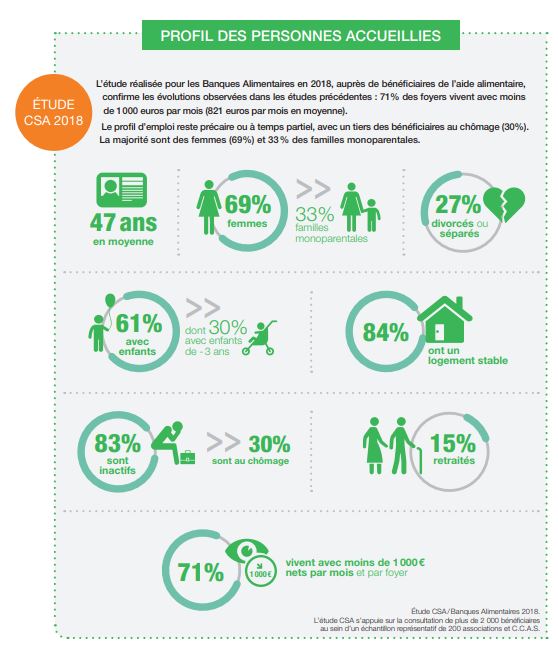

L’aide alimentaire ne touche qu’une partie des personnes en insécurité alimentaire et ne couvre qu’une partie des besoins de ses utilisateurs. En 2017, une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation a estimé le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire en France à 8 millions.

La même année, le Secours populaire a évalué à 13 millions le nombre de personnes en situation de précarité alimentaire.

L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a de son côté annoncé que le nombre d’usagers de l’aide alimentaire était de 5,5 millions en 2018.

Sur la base de ces trois études, il apparaît donc qu’entre 3 et 8 millions de personnes éprouvent des difficultés financières pour s’alimenter, mais n’ont pas recours à l’aide alimentaire. Elles doivent donc se procurer 100 % de leur alimentation au sein du circuit commercial.

Une enquête réalisée en 2008 et jamais actualisée depuis 15 ans, montre que même pour les utilisateurs de l’aide alimentaire, les dons alimentaires ne couvrent en moyenne que 40 % de leurs besoins énergétiques. Il leur faut donc se procurer les 60 % restant dans les circuits de distribution classiques.

À ces chiffres, s’ajoute en creux le rôle des cantines scolaires, qui contribuent à hauteur de 40 % des besoins énergétiques des enfants les jours d’école. Pendant la crise du Covid-19, leur fermeture inopinée – comme celle des restaurants universitaires – a aggravé l’insécurité alimentaire d’un nombre important de personnes, dont on ne connaît pas, à ce jour, le nombre.

Déséquilibres nutritionnels

Trop souvent, l’aide apportée présente des déséquilibres nutritionnels, liés au manque de produits frais et de certaines familles de denrées (le pain par exemple).

Dépendantes de dons en nature dont elles ne maîtrisent pas le contenu, les structures d’aide sont souvent confrontées à d’importantes difficultés financières et pratiques (approvisionnement, stockage, transport…), qui favorisent, assez logiquement, des aliments secs, pratiques d’emploi, faciles à transporter et à stocker, et qui ne risquent pas de se périmer et donc d’être gaspillés.

Ainsi, l’aide alimentaire n’est pas en mesure de rééquilibrer l’alimentation des personnes qui y ont recours.

Le dispositif d’aide alimentaire existant ne permet pas d’assurer le respect des droits humains fondamentaux. Le système est asymétrique dans sa construction et n’offre pas l’égalité de dignité : l’utilisateur (la personne aidée ou même l’association « intermédiaire ») est dans une situation d’infériorité, de dépendance à ce qui est proposé en quantité et en qualité.

Une étude nationale réalisée par ATD Quart Monde a recueilli des témoignages édifiants à cet égard. Le donateur, quant à lui, en retire une image sociale positive en plus de l’avantage fiscal associé au don.

L’aide alimentaire n’assure pas l’égalité des droits

La couverture territoriale de l’aide alimentaire est inégale. Les critères d’accès sont parfois spécifiques aux associations et sont mal connus ou mal compris des utilisateurs. Le volontariat rend le système dépendant de la disponibilité des bénévoles.

L’aide alimentaire est la seule réponse apportée face à l’insécurité alimentaire et ne permet pas le libre et plein développement de la personnalité. Si elle apparaît nécessaire pour gérer des situations d’urgence, elle devrait être uniquement positionnée comme transitoire et « constituer une porte d’entrée vers l’insertion sociale ».

Ce constat a été posé par les pouvoirs publics dans la politique de lutte contre la pauvreté. Mais dans les faits, il n’existe pas de dispositif public assurant la construction de parcours de vie permettant à toutes et tous de s’alimenter de façon autonome, de pouvoir partager ses connaissances et convictions, et ainsi participer pleinement à la vie démocratique.

L’esprit de fraternité repose presque essentiellement sur du bénévolat peu valorisé et peu soutenu par les pouvoirs publics.

Le financement public ne représente que 30 % des ressources de l’aide alimentaire. L’activité des associations repose en grande partie sur le travail bénévole (valorisé à 30 % de leurs ressources) et elles doivent par ailleurs mobiliser une part croissante de leurs ressources à la recherche de financements privés. La dépendance aux bénévoles, majoritairement retraités, a montré ses limites au début de la crise du Covid-19, ceux-ci ne pouvant plus intervenir sur le terrain.

La fraternité envers les générations futures est absente de la gestion publique de l’aide alimentaire : l’impact environnemental de ce casse-tête organisationnel (impacts du transport et des modes de conditionnement notamment) n’est jamais pris en compte dans les politiques publiques.

Pour une sécurité sociale de l’alimentation

L’aide alimentaire ne permet pas d’assurer la sécurité alimentaire des citoyens, elle ne fait que panser les symptômes de l’insécurité alimentaire. Elle doit donc être fondamentalement remise en question.

Mettre en place une sécurité sociale de l’alimentation, ainsi que le proposent des voix de plus en plus nombreuses, permettrait de changer de paradigme.

Il s’agirait de passer de l’assistance alimentaire à l’instauration d’un droit à l’alimentation, à savoir un accès autonome de chacun·e à son alimentation.

Un budget mensuel de l’ordre de 120 euros par personne serait attribué (soit le montant minimal nécessaire pour accéder à une alimentation équilibrée) pour l’achat d’aliments dans des circuits d’approvisionnement répondant à des critères de santé, d’environnement et d’éthique.

Les associations de terrain seraient ainsi déchargées de la gestion logistique complexe des stocks de denrées, et pourraient se consacrer à de l’accompagnement pour créer du lien social – animer des ateliers de prévention ou de cuisine, gérer un restaurant social – et prendre en charge les cas urgents.

Cette transformation n’est pas envisageable sans politiques publiques ambitieuses s’inscrivant dans le long terme et qui soutiendraient une dynamique d’innovations sociales coconstruites et portées localement par des collectifs d’acteurs : associations, chercheurs, travailleurs sociaux et collectivités territoriales.